本 文 约 5840 字

阅 读 需 要 15 min

东晋永和十二年(356年),桓温率军北伐,船队来到泗水。大概是大军进军顺利,得意洋洋的桓温与一众僚属登楼船北望,编排了一顿西晋名臣王衍,指责这位三公之臣只会清谈,而全不通世务,以至中原陆沉。

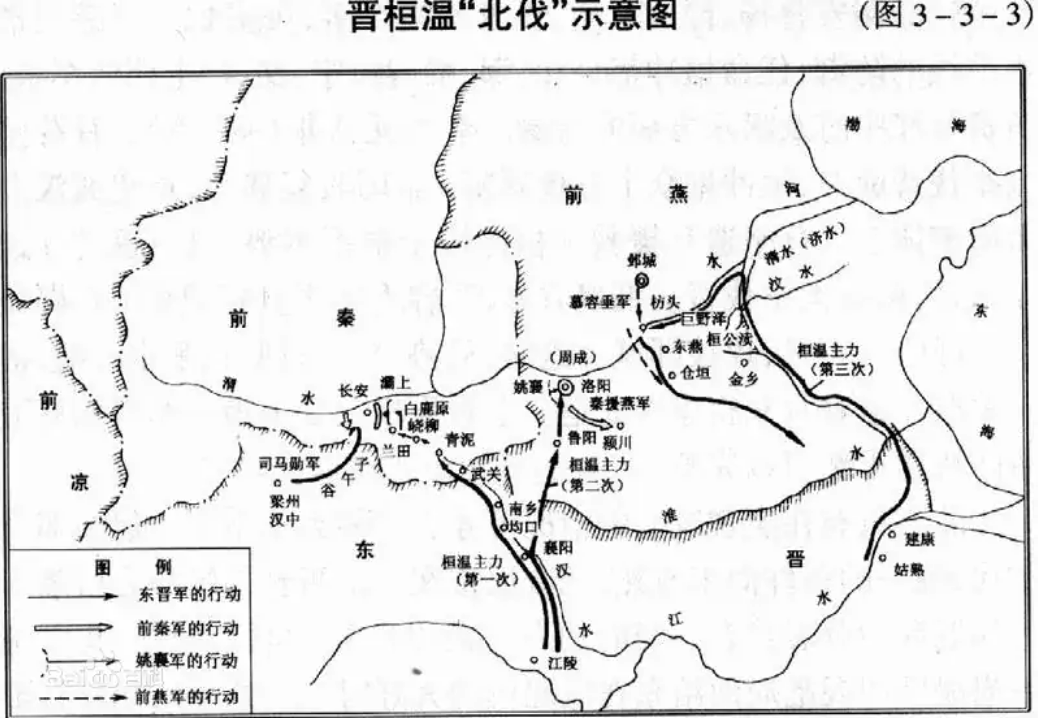

桓温北伐示意图。来源/网络

在当时崇尚门第的大环境下,桓温这话刺痛了很多人。一位叫袁宏的记室参军站出来,坦言:“运自有废兴,岂诸人之过?”国运自有兴废之时,不能把锅甩给王衍啊。

桓温一看原来是袁宏,微微一笑道:“你们想必都听说过汉末刘表吧,他家里有一只巨牛,重达千斤,饭量十倍于寻常的牛。可是这头巨牛拉东西,还不如瘦弱的母牛。后来曹公破荆州,杀了分给士兵们吃肉,大家无不拍手称快。”

王衍是顶级名士,袁宏也是顶级名士,他们都是段子中的所谓“巨牛”。桓温赤裸裸地骂他大而无用,袁宏脸上白一阵红一阵,不敢再接话。

桓温是有名的段子大王,无论谁都敢骂,只是有时骂得深,有时骂得浅。这两个段子,其实不在骂人,而在于吐槽东晋士族只会空谈、全无用处。再往深处讲,算得上是对三国以来九品中正制的不满。

九品中正制发端于曹魏,正式光大于两晋,按说桓温也是受益者,连他都吐槽,说明这个制度本身刚一出现就有问题。

那么问题又来了,既然与生俱来就有毛病,三国时为何还要发明这种先天不足的制度呢?

影视剧中,陈群和司马懿在商议九品中正制。来源/电视剧《大军师司马懿》截图

1

病入膏肓的察举制

一物之生,必有其理。推源溯始,九品中正制之所以诞生,是因为它的前任不行了。

就选官制度的本质而言,中国古代其实只有三种制度——察举、九品中正制和科举制。九品中正制之所以在汉末三国出现,并没有什么特殊原因,而是汉朝察举制的灰犀牛现象,终于爆发了。

察举制,简言之,由各级官员考察、推举优秀人才,作为国家官员的储备人才。察举的项目包括孝廉、贤良、秀才(东汉避光武帝讳改为茂才)、异科。设计初衷是好的,选拔各地德行、才能较好的人才,用作国家官员。

孝廉是察举的项目之一。来源/网络

但是这个制度关键在于,谁来察举?怎么察举?标准是什么?

制度运行之初,由于西汉社会风气比较清明,还算正常,选取了不少有真才实学的人。但到了东汉中后期,贪腐之风盛行、利益胶结固化,察举制也随之被投机分子琢磨出了漏洞加以利用。

一方面是负责察举的官员搞权力寻租。应劭《风俗演义》里记载过一个叫五世公的人,此人担任广汉太守期间,连干过两桩肮脏事。一件是荐举同岁(就是同一年被察举为孝廉,类似于后来明清时所谓同年)段辽叔的长子为孝廉,段家这个儿子不论德行还是操守都很一般,社会上闻之哗然。另一件就更令人不齿,他又荐举另一个同岁蔡伯起的弟弟琰、儿子蔡瓒为孝廉,蔡瓒年方十四,连最低年龄都没到。事情弄到这个份上,不光因为社会风气坏,也因为察举制本身漏洞太大,缺乏制约,各级官员随便出卖国家名器换钱花。

另一方面,待察举的人也玩起了花招,用虚假的德行与名声,糊弄察举官员。东汉强调以孝行,青州乐安郡有个叫赵宣的人,为父母守孝,在墓道里住了二十年。这位老兄后来一炮走红,当仁不让地被荐举为孝廉。时任太守陈蕃很佩服这位老兄,叫来看看是何情况,一问之下,发现赵宣居然在二十年中生了五个孩子。真是一边树牌坊一边及时行乐,两不耽误。陈蕃大怒,当即废掉了他的孝廉资格。

回过头来反思,赵宣凭什么能骗过察举官员呢?不外乎察举缺乏一定的程序和标准,官员有时只是根据乡间名声,就大差不差地确定孝廉。赵宣钻的就是这个空子。陈蕃之所以能戳穿赵宣,靠的是自己认真的作风。制度好坏,在制度本身,而非执行者本身。从这个意义上讲,察举制度是不可靠、不客观的。

这种灰犀牛现象,有智者大多能发现,但如何去解决?对汉朝人来说是个超越时代的难题,只能眼睁睁看着这头灰犀牛冲过来,而无力纠正。

种种弊端积累发展,到东汉中后期,地方选举权被公卿大臣、名门望族所控制,选士任官的范围极度压缩,只在大家族的子弟中打转转,而不管其学问品质如何。我们固然不能否认,由于汉朝时造纸术尚未流行,读书、拜师成本极高,贵族子弟确实比平民百姓整体文化水平更高一些,但无论如何,缩小选拔圈子不仅使国家丧失了更广阔的人才基础,也使贵族群体因为缺乏竞争而日益庸劣化。“举秀才不知书,察孝廉父别居,寒素白浊如泥,高第良将怯如鸡”成为察举制的真实写照。

袁绍号称“四世五公”。来源/电视剧《三国演义》截图